交通事故が増えたため自主規制を行った

1955年に、純国産のトヨペットクラウンが誕生し、以来、15年にわたって日本の自動車メーカーは欧米に追い付け追い越せの勢いで開発を続けた。1960年代末には、ドイツのポルシェと雌雄を決するほどのレーシングカーを開発するまでになった。

そこに、1970年の排出ガス規制が重くのしかかった。しかしこれは、先進の欧米自動車メーカーも同じ対応を迫られるものであり、これまでの知見の有無に関わらず真の実力が問われる状況となった。

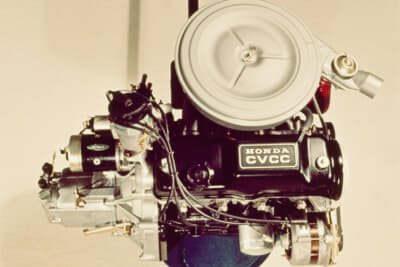

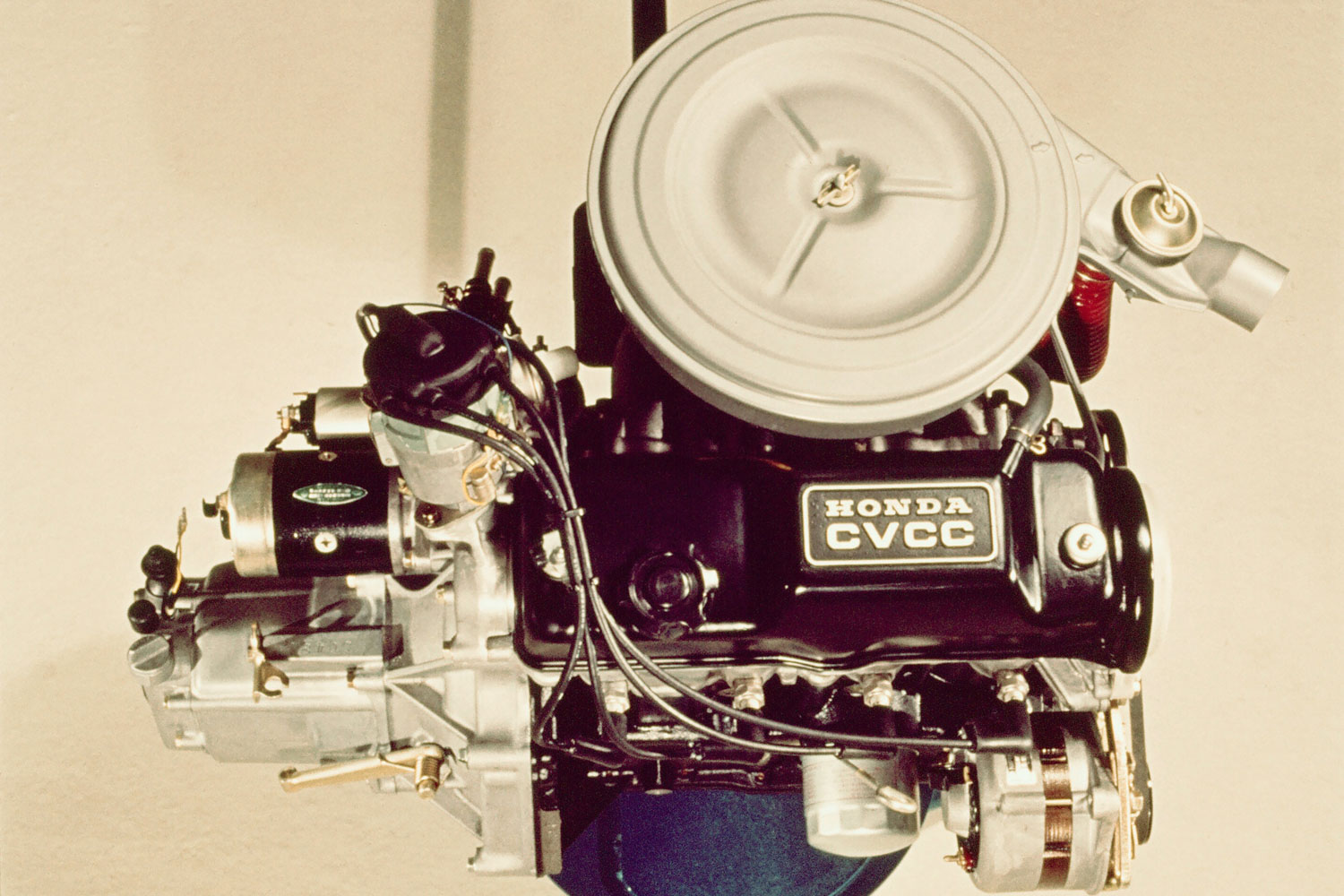

勇躍した自動車メーカーのひとつがホンダだった。独自技術のCVCC(複合渦流調整燃焼方式)により、世界最速で排出ガス規制を達成して見せた。とはいえ、まだ電子制御の時代ではなく、インジェクションもなく、キャブレターでガソリンと空気を混合することで燃焼を行う時代の排出ガス対応は、苦難の連続だった。

そして登場する新車は、いずれも出力が落ちたり、アクセル操作に対する応答が悪化したりした。約8年の歳月をかけ、日本の自動車メーカーは世界でもっとも厳しいとされた昭和53年度排出ガス規制を達成すると、再びエンジンの出力競争がはじまるのである。

最高出力の自主規制に至る過程で時代を象徴した日産スカイライン

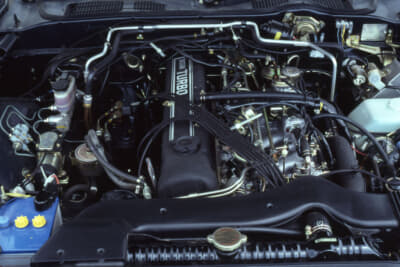

日産自動車が、1979年(昭和54年)秋に、セドリック/グロリアへガソリンターボエンジンを搭載して売り出した。これに対して、トヨタは直列6気筒と4気筒のDOHC4バルブエンジンを相次いで開発。直列6気筒の方は、マークII3兄弟や、ソアラ、セリカXXに積まれ、直列4気筒はAE86と呼ばれて親しまれた、カローラレビン/スプリンタートレノに搭載された。

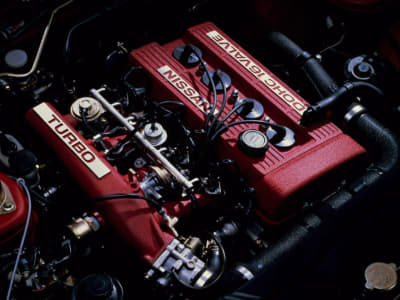

280psという、最高出力の自主規制に至る過程で時代を象徴したのは、日産スカイラインだ。セドリック/グロリアでのガソリンターボエンジンのあと、R30と呼ばれた6代目スカイラインで、日産もDOHC4バルブを新開発し、RSという高性能車種に1981年に搭載した。FJ20型と呼ばれるエンジンだ。

当初は自然吸気で150psだったが、わずか2年後にはターボチャージャーを装着した190ps仕様を発表する。さらにそのDOHC4バルブターボにインタークーラーを取り付けた205psのエンジンが1年後に加わり、短期間に1.36倍もの高出力化を果たしたのだった。

当時、高性能化を続けるスカイラインが発売間近になると、「いよいよGT-Rが復活するのではないか?」との噂が広がった。一方で、初代のGC10スカイライン(通称ハコスカ)が直列6気筒DOHCであったことから、直列4気筒ではGT-Rと名乗れないのではないかとの声もあった。

次の7代目スカイラインで、かつてのL型に代わるRB型と名付けられた直列6気筒エンジンが誕生する。そして、自然吸気だけでなくターボエンジンも用意された。こうして、GT-R復活への期待はいっそう高まるのだが、それが実現するのはR32型と呼ばれる8代目スカイラインになってからだ。

それまで排気量2リッターで搭載されてきたRB型エンジンは、GT-Rの復活に際して2.6リッターに拡大されている。そして、最高出力280psのツインターボエンジンで登場するのである。