大型車に生まれ変わったT77から

流線形の高性能モデルT87へ

“T57″の販売成績は好調で、これをT12の後継と決定づけた経営陣もひと安心。

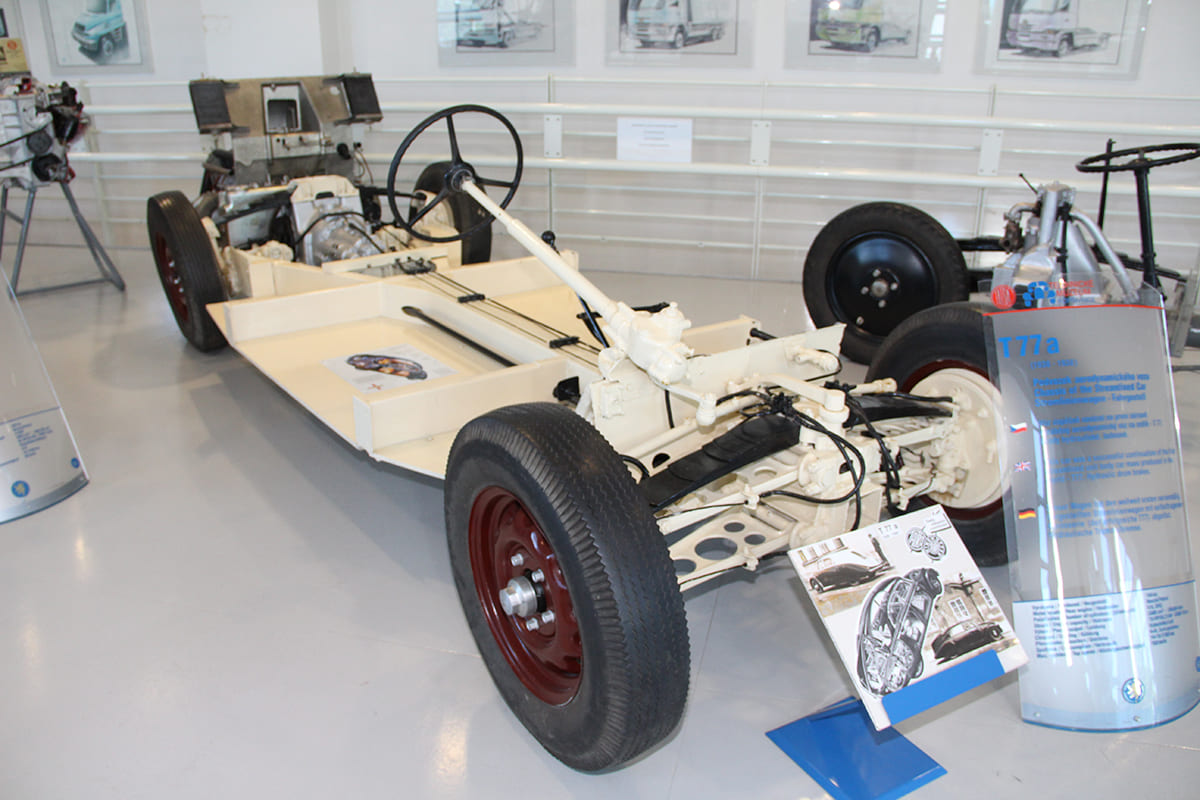

結果的にリア・エンジン車に関しては大型車でプロジェクトが進むことになった。基本的なパッケージはV570と同様で、エンジンをリアに移設したことでバックボーンはプロペラシャフトを内蔵したトルクチューブである必要はなくなった。そのためにアングルで組まれることになり、それにフロアパネルが組み付けられ一層強固なシャシーを生み出すことになる。

エンジンは大型車にコンバートしたため、V570の850cc/水平対向2気筒から、T77では3リットルのV8(Vバンクの間にカムシャフトを置き長いロッカーアームでバルブを駆動する変則的なSOHC)に変更されたが、空冷はそのまま踏襲した。

緯度が高く、冬季の冷え込みが厳しいチェコでは冷却水が凍結する危険性の高い水冷ではなく、空冷の方がベターとされていたのだ。

因みに1934年に登場したT77は、翌1935年には走行性能向上を目指してエンジンを3.4リットルに拡大したT77Aを追加設定。ヘッドライト(3灯式からコンベンショナルな2灯式に)や、リアのエアスクープ(ボディサイドからルーフ後端に移動)など、様々な模索が行われた。

Tatra T77

1934年に発表されたタトラT77は、空冷のリア・エンジンとしたことでフロントにはラジエターもなく、また流線型ボディを目指したことから前後を丸っこく絞ったことで、従来の概念を打ち砕くような、斬新なデザインとなった。

しかし何よりも特徴的だったのは、長く伸びたリアセクションに生えた“背びれ”。T77は、エクステリアデザインだけでなく、パッケージング的にもそれまでの常識を覆すような成り立ちを見せていた。エンジンは空冷のV8だったが、動弁系は、Vバンクの間にカムシャフトを配置し長いロッカーアームでバルブを駆動するというもので、SOHC(シングル・オーバー・ヘッド・カムシャフト)と呼ぶべきか迷うところ。

そんなエンジンを、バックボーンとフロアパネルで形成したフレームの後端に搭載したシャシーも、これまた独創的で、前後ともに横置きリーフスプリングで吊ったサスペンションは、フロントが上下Aアームのダブルウィッシュボーン式。リアもそれまでに定評のあるジョイントレスのスイングアクスルを使った、4輪独立懸架となっていた。

巨大化されたボディは大幅にダイエット

スポーツカー顔負けの動力性能を発揮

そして、タトラT77やT77Aで様々な追求がなされた結果として、1936年にはタトラT87が登場。言ってみればT77から本格的に始まったリア・エンジン・プロジェクトの集大成と言うべきもので、根幹となるコンセプトは変わることなかったものの全面的に進化が図られた。

驚くべきは、T77Aでは1.8tもあった車重が1370kgへと400kg以上も軽量化されたこと。大げさ過ぎたリアのオーバーハングが短くされるとともに、ホイールベースは30cmほども切り詰められることになり、5~5.4mもあった全長も4740mmへと短縮されることになった。

エンジンも空冷の3リットルV8というデータ上では変わりないものの、各バンクに1本ずつのカムを持つ、正真正銘のSOHCとなるなど各所に手が加えられ、最高出力もT77の3リットル版(60馬力)はもちろん、T77Aの3.4リットル版(70馬力)よりもパワーアップ。T87では、75馬力を引き出すことになっていた。これでパフォーマンスは一層向上、並みいる(当時の)スポーツカーをも上回る時速160kmの最高速を可能にしたのである。

Tatra T87

フェンダーにも三次曲面を多用するなど、より流線型を追及されたボディは、結果的にT77やT77Aに比べて随分とコンサバな佇まいを見せることになった。もっとも、大幅に短縮されたとはいうものの、リアのオーバーハングはまだまだ長く、リやビューからの存在感は、相変わらず圧倒的だ。

エンジンは改良型の空冷3リットルV8。T77やT77Aに搭載されていた従来型は、Vバンクの間にカムシャフトがマウントされていたから、随分と煩雑に映ったが、各バンクに1本ずつのカムシャフトを設けたことで新エンジンは、随分とスッキリした外観になった。

中型乗用車T97の誕生とタトラの悲運

1936年にT87が登場したことで、リア・エンジン・プロジェクトは完結したかに思われたが、更に新たな進展があった。

同じ36年、T87の弟分ともいえるT97が登場したのだ。これはレドヴィンカら技術陣が当初から描いていた新世代のコンパクトカー。4-seater Streamlined Car(流線型の4人乗り乗用車)を謳い、3サイズは4270mm×1610mm×1450mmと、随分シェイプアップしたように映ったT87に比べても470mm短く、60mm細く、50mm車高が低くまとめられていた。

車重もT87の1370kgに比べて210kgも軽い1150kgに仕上げられていたため、空冷の1.8リットル水平対向4気筒の40馬力でもパフォーマンスは充分。燃費も11L/100km(国内の表示法で約9.1km/L)とすぐれており、軽量かつ経済的な1台に仕上がっていた。

ただしT97にとっては、そしてタトラにとっても時代背景が悪かった。

1939年になるとナチスの指導者を務めていたアドルフ・ヒトラーの指示でドイツ軍がチェコスロバキアに侵攻。チェコスロバキアは解体しドイツの占領下に置かれて、乗用車の生産は禁止へ。タトラにはドイツ軍向けの装甲車やトラックの生産が強いられることになり、結果的にT97の生産はこれを機に終了を余儀なくされてしまったのだ。

ヒトラー自身が進めてきたKdF計画…、いわゆるフォルクスワーゲン誕生へのプロジェクトが進行しつつあった当時、良く似たコンセプトのT97が邪魔になったという見方も少なくない。

ちなみに、ベンツもこれらに似たようなコンセプトでリア・エンジンの170Hの製作を試みていたが、こちらも完成に至る前にプロジェクトがとん挫している。いずれにしても、こうした社会背景によってT97のモデルライフに急遽、終焉の時が告げられたのが、甚だ残念であるのは紛れもない事実だ。

Tatra T97

シャンパンピンクのT97はコプジブニツェにあるタトラ技術博物館で撮影した個体。まさに“真打ち”登場、と表現するに相応しい佇まいを見せていた。

エクステリアデザインは、T77やT77A、あるいはT87に比べてスッキリした印象。見慣れたことも理由として見逃せないが、やはりこのデザインコンセプトが、レドヴィンカを始めとする技術スタッフが目指していたもの…革新的なコンパクトカーに相応しいものであったと証明されたかのようだ。

ちなみに、レドヴィンカ自身は統括者の立場に立ち、実際の開発はユーベルラッカーが指揮を執っていたようだ。そしてレドヴィンカの息子であるエーリッヒもタトラの開発陣に加わっていた。

この辺りはフェルディナント・ポルシェが指揮を執る開発チーム=ポルシェで息子の“フェリー”が356を開発し、孫の“ブッツィー”が911を生み出したことに一脈通じる気がするほのぼのとしたエピソードではある。タトラのT97の生産が中止させられることになった原因とも言われるKdf(後のフォルクスワーゲン・ビートル)だが、 赤い個体はヴァンダラーやツンダップ、NSU辺りからのオーダーで温めてきたアイデアをアドルフ・ヒトラー(とドイツ政府)に投げかけて完成させたV3と呼ばれるプロトタイプ。ドイツはウォルフスブルクにあるVWグループのテーマパーク、アウトシュタットで撮影したものだ。

一方、T97と似たようなクルマはKdfの他にもあった。お洒落なグリーンのツートンカラーに塗られた個体は、ドイツ・フランクフルトの南、ラーデンブルクにあるDr.カール・ベンツ自動車博物館で2010年に撮影したメルセデス・ベンツの170Hカブリオだ。