スポーツ車高調の新時代「走りの本質ここに極まる」

近年のスポーツカーは、日常域の乗り心地も快適性を犠牲せずに、高いハンドリングを備えているものが増えてきている。そこにはサスペンションの動きをしっかりと支える車体性能の高さや、サスペンション取り付け部などの局部剛性の高さ、さらには緻密な空力性能の取り入れなど、さまざまな進化があってのことだが、それでも、さらに高い運動性能を得たいというニーズは多く存在している。

サーキット志向の「MAX IV SP」が「R」へ進化

そのような思いに応えるべく、HKSは90年代よりスポーツサスペンションを発売してきたが、装着車両の性能進化とともに求められる性能レベルが高くなるなかで、改良を繰り返してきた。そうしたなかで今回、車高調整が可能なサスペンションキット「HIPERMAX(ハイパーマックス)」シリーズから、昨年発売された「S」に加えて、発売から9年を経た「MAX IV SP」の進化版である「HIPERMAX R」という、Sとの違いもイメージしやすいネーミングで発売された。

一方で、ユーザーサイドに立てば、RはSよりもハード方向ということは容易に想像できても、自分の使い方や走り方には、どちらを選ぶのがマッチするのか、ということになるのではないだろうか。

HKSの技術を結集した新シリーズ「R」

今回の試乗会では、それこそ同じ試乗環境、同じ車種でSとRの乗り比べができたのは、大きな収穫であった。ちなみに、試乗車は先代のトヨタ86で、Rにはボルトオンターボが与えられてより走り志向に仕立てられた仕様だった。つまり、純粋に同じエンジン性能車両のものでの比較ではないが、よりパワーを高めた際の対応力なども知れた。

ちなみに、HKSの内製ダンパーの特徴は、単筒式であること、ストラット式は倒立タイプになること、セッティングは社内で行っていること、日本で生産していることなどが挙げられる。

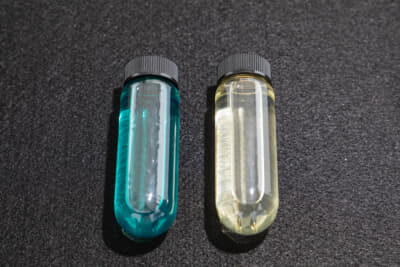

そこにRの新たな技術的要素として、新しいオイルを採用して、サーキット走行の繰り返しなどでも熱ダレがしにくくなっているという。

また、Sで採用したプリロードバルブを進化させたデュアルプリロードバルブを採用している。これは追従特性の向上や初期の減衰力が素早く立ち上がる一方で、入力が高くなった際の過度な減衰力の高まりを抑制することができるという。つまり、入力の低い領域から減衰力の追従性は高いが、通常、その特性ではそのままピストンスピードのハイスピード域や大入力の際、必要以上に減衰力を発生してしまうことが抑えられるので、突き上げ感などを緩和できるという特性だ。

また30段階の減衰力調整機構を持つが、ソフト方向でのセッティング幅が広げられたことで、乗り心地を重視する際の対応力がより高まっている。バンプラバーの特性もバンプタッチ後の急激な変化をさらに抑制したという。

こうした技術でHKSが目指したのは、欧州の競合トップブランドのダンパーを凌駕した世界一の走行性能とのことである。

組み合わされるスプリングも、210k級強度線材を使用しており、バネレートが高くてもストロークのしなやかさを確保できたといったことも掲げられている。

試乗車の仕様であるが、トヨタ86をベースに組み込まれたHIPERMAX Sのバネレートは、フロントとリヤともに5k、Rはフロント9k、リヤ10kとやおおよそ2倍にもなっている。ダンパーの減衰力調整機構はSもRも前後ともに30段階中の15段、つまり中間値にセットされていた。車高は、Sが純正比でフロント-16mm/リヤ-12mm、Rは同様に-36mm/-35mmと、Sに対しては思い切りローダウン化されていた。タイヤはいずれもヨコハマのアドバン・ネオバで、サイズはS、Rともにフロント225/40R18、リヤ255/35R18であった。