軽自動車の概念を超えるスペックが与えられたアルトワークス

生後60日くらいの柴犬の首に唐草模様のバンダナを巻

鈴木 修・スズキ自動車元会長が「芸術品」と表現したように、日本

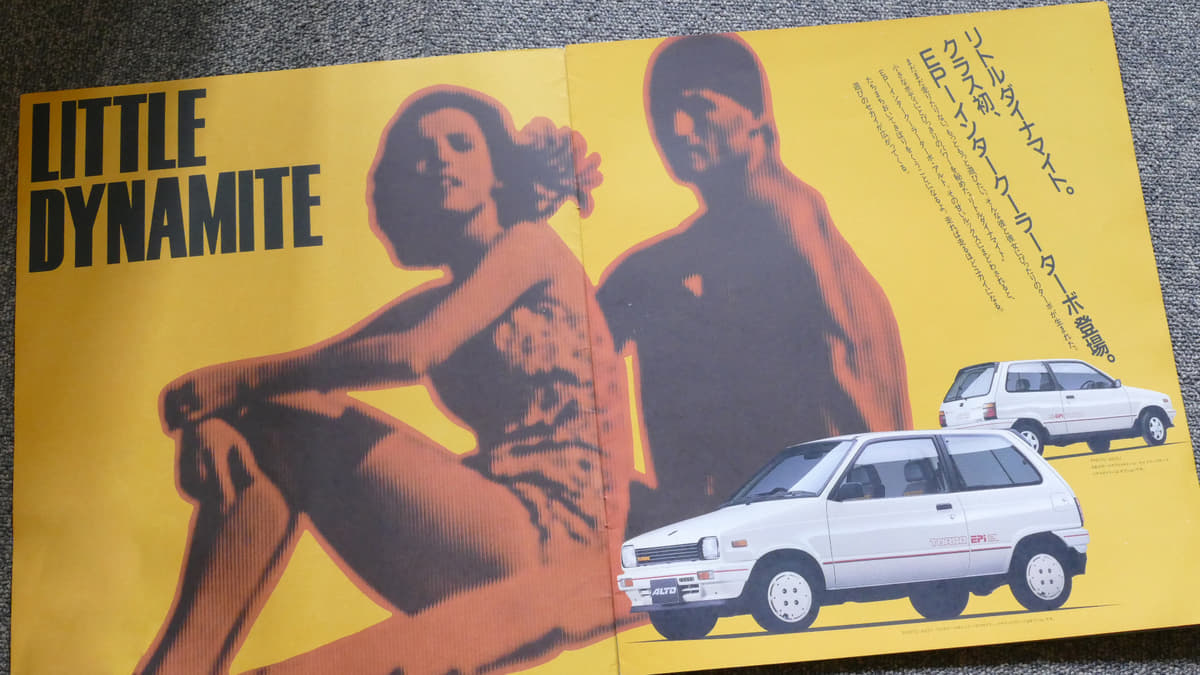

アルトターボから進化していったワークス

ちなみにアルトワークスは、1985年9月登場の“アルトターボ

さらに1987年9月になって誕生したのが初代ワークス。ここで

そして、1988年3月に3代目へとフルモデルチェンジを果たした

投稿日:

TEXT: 島崎 七生人(SHIMAZAKI Naoto) PHOTO: 島崎 七生人

生後60日くらいの柴犬の首に唐草模様のバンダナを巻

鈴木 修・スズキ自動車元会長が「芸術品」と表現したように、日本

ちなみにアルトワークスは、1985年9月登場の“アルトターボ

さらに1987年9月になって誕生したのが初代ワークス。ここで

そして、1988年3月に3代目へとフルモデルチェンジを果たした

メルセデス・ベンツの「いま」を伝え るワンメイク雑誌。最新モデルからカ スタムのトレンドまで、全方位的に情 報を網羅、配信します。

フィアットとアバルトのオーナーのための、コミュニティ型カーライフ雑誌。おしゃれなオーナーやカスタム情報を配信中。

真のBMWファンのためのBMWのあるライフスタイル提案雑誌。新車情報やカスタム情報、長期レポートなどを随時配信中。

すべての輸入車オーナーに捧げるカースタイルメディア。カスタムとチューニングを中心に、世界中の熱いシーンを配信しています。

日本が世界に誇る名車「GT-R」だけの唯一の専門誌。すべての世代のGT-Rオーナーのバイブルから、選りすぐりの記事を配信中。

先代 86&BRZと現行 GR86&BRZをフューチャーした専門誌。チューニングやカスタムの最新情報はもちろん、レースやイベントまで網羅します。

カスタムはもちろんのこと、普段使いから仕事やアウトドアまで、ミニバンを使ってあそび尽くす専門誌。エッジの効いたカスタム情報を配信中。