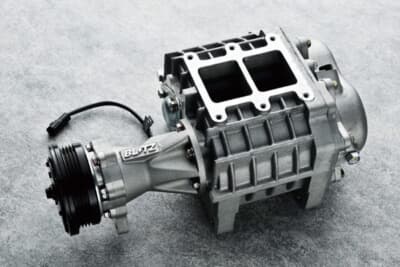

ブーストが瞬時にかかる

本題のスーパーチャージャーへ話を戻そう。クルマも航空機と同じように過給をしてやればそのぶんシリンダー内に入る酸素量が増えるため、強い爆発力を得ることができる。簡単にいえば同じ排気量でも、過給をすれば大パワーが得られるわけだ。そこで当然考えるのが、スーパーチャージャーやターボチャージャーの利用なのだが、クルマの場合は排気量が航空機と比べるとはるかに小さい。

航空機のレシプロエンジンは25L〜30Lで、クルマはその1/10くらいだ。そうするとトルクも当然小さい。また、回転数の上下幅も航空機のレシプロエンジンではせいぜい3000rpmが上限なのに対し、クルマのエンジンは6000rpmは当たり前で、小排気量ということもあって回さなければ必要な力を得にくい。

そうするとスーパーチャージャーのエンジンの出力軸を作動の源とするという部分が弱点となってしまいがちだ。もちろん、メリットもある。排気ガスの力でコンプレッサーを回すターボチャージャーは、どうしてもアクセルを踏んでから過給がはじまるまでのレスポンスが悪くなりがちだが、スーパーチャージャーはエンジン回転数とコンプレッサーの動きがリンクしているので、ブーストが瞬時にかかる。

それでもなお、現在少数派となっているのは、制御の進化によってターボチャージャーの弱点がカバーされてきたから。そうするとパワーを無駄にしないというターボチャージャーのほうが有利となるのだ。

ただ、新しい流れがないわけではない。メルセデス・ベンツやアウディは、電動ターボシステムをすでに実用化している。これは低回転でモーターを使ってコンプレッサーを回して過給し、高回転では従来のターボチャージャーに切り替えることにより、シームレスでエネルギーロスが少ない過給を行えるようにしたもの。

より進化したシステムとしては、F1ですでに実用化されているMGU-H(Motor Generator Unit-Heat)がある。これは排気ガスの力で回るタービンとコンプレッサーをつなぐ軸にモーターを組み込むことで、低回転ではモーターでコンプレッサーを回し、高回転では排気ガスの力に切り替え、さらに全開走行時などタービンが余計に回ってしまっているときにはモーターを発電機として使うシステムとなっている。

このように、技術というのはつねに進化を続けていくものだ。振り返ってみればターボチャージャーよりもスーパーチャージャーのほうがレスポンスが良くていいときもあったし、ターボのほうが大パワーが出せるからいいときもあった。そして今は「いいとこ取りをすればいいじゃない!」という時代だ。先進技術としてもてはやされていたF1のMGU-Hは2025年限りで廃止されることになっているが、しかしその技術はいずれ市販車に活かされていくことだろう。