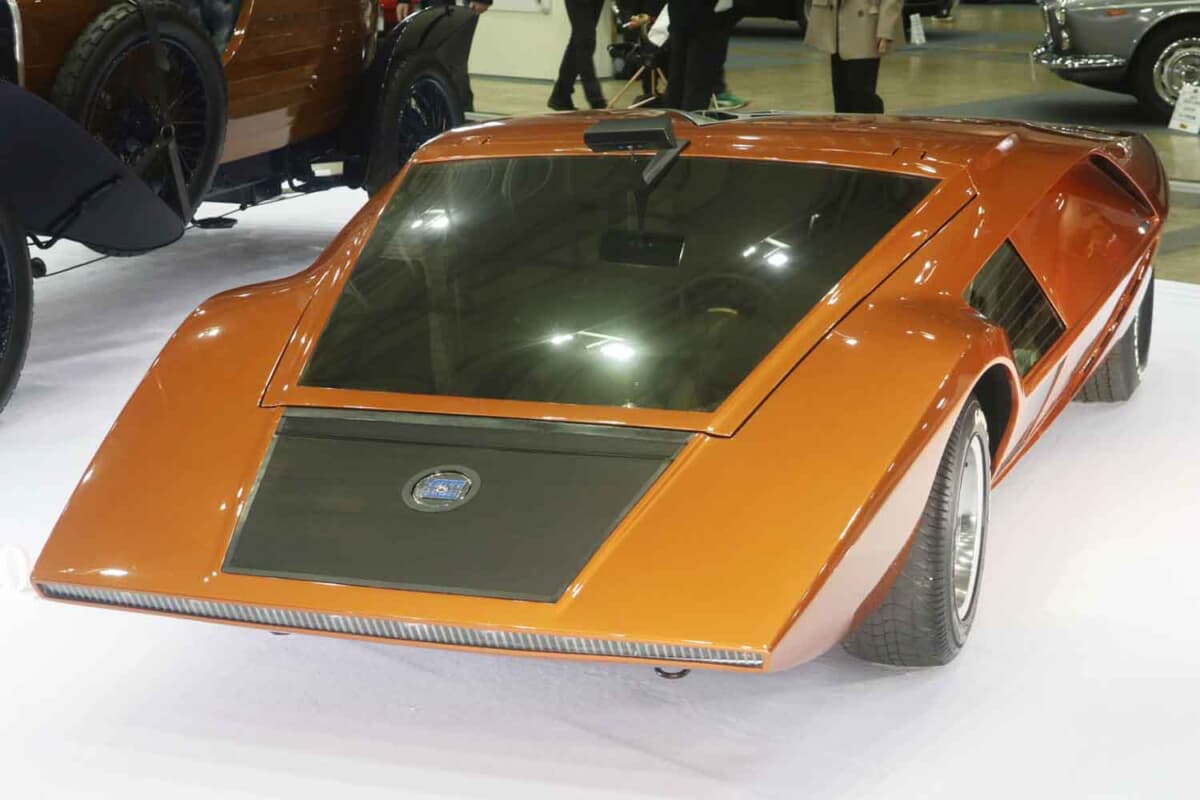

“究極”のウェッジシェイプを実現!フロントウインドウを開閉して乗降する

国内外のメーカーから数多くのコンセプトモデルが出展され、ヒストリックカーやヘリテージモデルへの趣味をより深化させてくれたオートモビルカウンシル(AMC)2025。個人的にもっとも気になった1台が日本クラシックカークラブ(CCCJ)のブースに展示されていたランチア「ストラトス ゼロ」です。

量産化によるビッグビジネスを目論んだベルトーネ

旧くからのラリーファンならにご存じの、ラリー競技における1970年代当時としての最新・最強マシン、ランチア「ストラトス」。そのプロトタイプだったのが1970年に発表されたランチア ストラトス ゼロだ。ショーカーを製作して同年秋のトリノショーに出展したベルトーネにとっては、ランチアに向けての大きな提案だった。

というのは、台数の多寡はともかくランチアの“量産車”として契約がまとまれば大きなビジネスとなるからだ。それを見越して(?)ショーカーのストラトス ゼロにはパワートレインやシャシー/サスペンションアーム・パーツなどにランチア フルヴィアのコンポーネントが数多く流用されていた。そして前輪駆動のパワートレインをコクピット後方にマウントして後輪を駆動するMRパッケージが採用されていたことでランチアのワークス・ラリーチームから注目を集めてグループ4のホモロゲーションモデルとして生産化が実現することになった。

ストラトス ゼロの全高は840mm!

ランチア ストラトス ゼロのスタイリングは“究極”のウェッジシェイプ。これは1968年のパリサロンに登場したアルファ ロメオ「カラボ」で、当時ベルトーネのチーフザイナーだったマルチェロ・ガンディーニが先鞭をつけたもの。ストラトス ゼロもガンディーニが手掛けた1台だが、何が“究極”かと言えばその全高の低さ。カラボで990mm、ピニンファリーナにいたパオロ・マルティンが手掛けたフェラーリ「モデューロ」が935mmだったのに対してストラトス ゼロの全高は840mmだったのだ。

そのために通常のヒンジ式ドアはもちろんのこと、ガルウイングやバタフライ、あるいはシザース式でも乗降は不可能で、結果的にフロントウインドウをスイング式に開けて前方から乗り込むスタイルが採用されている。じつはストラトス ゼロとはAMC2025が2度目の邂逅(かいこう)で最初の出会いは2024年夏のペブルビーチ。このときはグリーンの上に展示しているのを見かけて撮影しただけだったが、今回はフロントウインドウを開けて乗り降りを実演して見せていたのだ。残念ながらシャッターチャンスは逃してしまったのだが、それでもフロントウインドウをスイングさせ、ステアリングポストが立てられているのが確認できた。

FF車フルビアのパワートレインをリヤミッドシップ

こちらはあまり興味が湧かない向きも少なくないだろうが、メカニズムについても少し触れておこう。搭載されているエンジンはランチアのフルヴィア クーペ ラリーHFから転用された、115psを発揮する1.6LのV型4気筒ユニット。前輪駆動のフルヴィアと同様に縦置きマウントされ、横置きのリーフで吊ったダブルウイッシュボーン式のアクスルごとミッドシップに移築している。フロントサスペンションにはユニット長の短いストラットを採用していた。また2220mmと国産軽乗用車並みのショートホイールベースも大きな特徴となっているが、生産モデルはさらに2180mmに短縮されているというから驚かされる。

AMC2025におけるCCCJのブース展示の趣向についても触れておこう。「過去のモダンに学び、未来のクラシックを育む」を出展テーマに掲げたCCCJでは、ヴィンテージ期の名車である1925年のドラージュDI トルペード・スポールと、1970年のランチア ストラトス ゼロの2台が展示されていたが、好対照な両車を見比べていると、出展テーマの「過去のモダンに学び、未来のクラシックを育む」にも納得だ。