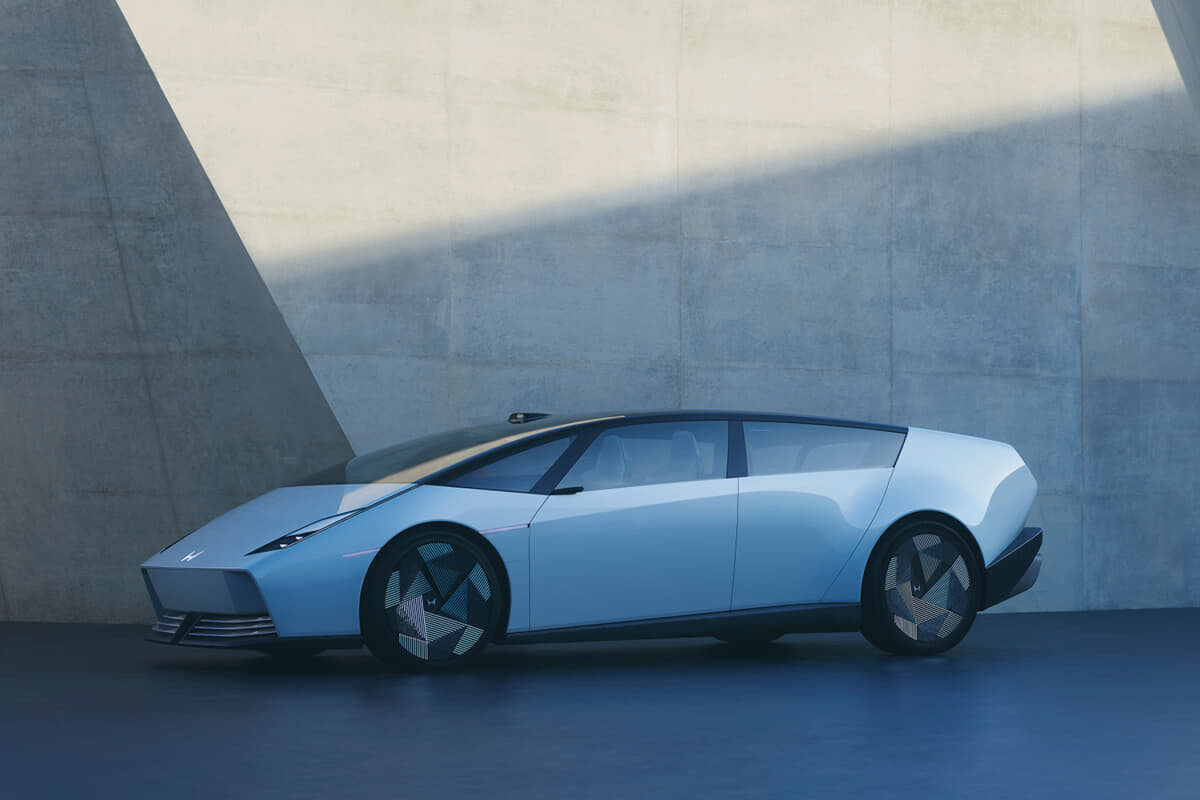

Honda CIが描く未来のモビリティとは

自動車産業は、かつてない規模の変革の波に直面しています。地球環境への配慮とテクノロジーの進化が、乗り物のあり方を根本から変えようとしているのです。そんな中、ホンダが手がける「Honda CI」は、単なる技術ではなく、私たちの未来の足元から支えるソリューションかもしれません。今回は、Honda CIによるモビリティの新たな可能性と社会が求める移動の形を探ります。

自動車メーカーが直面する新たな使命

自動車の変革の時代が到来し、自動車産業には今、まさに大きな変化が起きている。自動車を造って販売する従来の商売方法から、新たなモビリティ産業へとシフトチェンジし始めている。そのきっかけは1997年のCOP3(京都議定書)で、地球温暖化の原因とされるCO2削減を約束したものだ。それと同時にコンピュータや通信技術などの発達、ソフトウェアによる豊かなアプリケーションの誕生などが同時多発的に起こり、それは自動車産業に大きな影響を及ぼしている。

自動車産業は、それらのソリューションを取り込むことで企業形態が変化しているところだ。今回取り上げる「Honda CI」による交通課題解決の実証実験は、そうした変化の中のひとつで、自動車メーカーが取り組むべき矜持とも言える課題なのだ。

まず、CIとはCooperative Intelligenceの略で、協調型人工知能(AI)のこと。特徴は、人の意図を理解し、考え、提案できる点である。たとえば両手が塞がっている状態で自分のクルマに戻ったとき、CIはドアやトランクを開けることができる。カメラで捉えた映像をAIが学習し、その後の行動としてドアやトランクを開ける映像が学習される。そして、そうしたデータを元に行動予測を行い、ドアを開けるという動作が実行されるわけである。

地図レス協調運転技術による新しい自動走行

ホンダは2022年に、このCIを搭載したマイクロモビリティを使って実証実験を行っている。「Honda CIマイクロモビリティ」のコア技術は、地図レス協調運転技術ができることだ。つまり高精度地図(3Dマップ)を用いず、カメラ情報をベースに周辺環境を認識し、目的地まで自動走行をする技術を搭載する。

そして前述の意図理解という能力を搭載する1人〜数人用の「CiKoMa(サイコマ)」と、ユーザーの特徴を記憶・認識し追従する「WaPOCHI(ワポチ)」の2タイプのマイクロモビリティを用意し、茨城県常総市内で実証実験を行なっていた。

2025年神奈川県と小田原市とホンダの三者は、小田原市における交通課題の解決に向けて協定を締結。小田原市の交通課題の分析、解決策の検討、そしてHonda CIによる自動運転技術の実証実験を行なうと発表したのだ。小田原市の抱える交通課題は、タクシー不足や公共交通機関の減便、路線廃止が起こりはじめ、市民の移動の自由が制約されつつあることだ。こうした背景から協定を結び、社会課題のひとつである交通課題解決に向ける実証実験を始めていくというのが、協定締結の中身になる。